株式会社コンセント舞台芸術部さまでの研修を実施しました

Aug 5, 2024

この度、株式会社コンセントさまの舞台芸術部にて、演劇の研修を実施しました。

舞台芸術部とは、株式会社コンセントさまの部活動のひとつ。有志メンバーで集まり、演劇やダンスなどの舞台を鑑賞・体験し、交流を深めているそうです。

テーマは「ニュートラルマスク」チーム作りやコミュニケーションといった、いわゆる企業向けに噛み砕いたものではなく、演劇のトレーニングをやってみたいというお話しがあったため、今回は「ニュートラルマスク」を題材に扱うことにしました。

なかなかニッチな題材で、演劇人でもしっかりやった人は多くない分野ですが、だからこそ「おもしろそう!」と前向きになっていただいた担当者様のご意見もあり実現しました。

講師には池田練悟さん(以下、レゴさん)を招いて行いました。

今回はそのレポートをしたいと思います!

***************************

※文字の使い分けの注釈

引用文字:講師レゴさんの言葉を引用

標準文字:筆者の感想や研修の様子など

※ 本記事は、株式会社フィアレス、森純子さまに依頼し、執筆いただきました。

***************************

導入:演劇の歴史と自己紹介

円になって座りましょう

ワークショップ開始は、円になって座るところから。 さささっと円になってからレゴさんが口を開きます。

「俳優が綺麗な円になって座るまでにどれくらいの時間がかかると思いますか?」

参加者は3分・5分と思った時間に手をあげます。

「正解は2時間です」

どういうこと?

と思いますよね。私も思いました。

これはピーターブルックという演出家がワークショップの最初に行うことです。

「この円は、本当に綺麗な円でしょうか?」

完全に、寸分の狂いもなく、正しく綺麗な円を俳優達は懸命に作ろうと取り組み、完成に2時間かかるそうです。

演劇に必要な要素

①空間

②俳優

③観客

そして、ピーター・ブルックの言葉も紹介してくれました。

演劇を齧っていると、聞いたことのある方も多いのかなと思います。

どこでもいい、なにもない空間―それを指して、わたしは裸の舞台と呼ぼう。ひとりの人間がこのなにもない空間を歩いて横切る、もうひとりの人間がそれを見つめる―演劇行為が成り立つためには、これだけで足りるはずだ

空間と、俳優と、観客。この3つさえあれば演劇が成り立つ。だからこそ、その一つである『空間』というものへの意識を高く持つことを大事にしているんですね。

ワークショップでの約束

レゴさんのワークショップでの約束はふたつ。

①自分の身は自分で守る

②相手にリスペクトを持つ

①自分の身は自分で守る

水分補給やトイレなどの生理現象、ワークの内容が自分にとって負荷が高すぎると思ったならその時は抜けても問題ありません。抜ける時に理由を説明する必要も、許可をとる必要もありません。

講師としてちゃんと観察し配慮していきますが、相手の心の中を全て読み取ることはできません。自分の身は自分で守ることが第一優先です。

②相手にリスペクトを持ちましょう

「そもそもリスペクトを持つとはどういうことでしょう?」

レゴさんの問いかけからみんな考えていきます。

ここで、演劇教育の種類についても解説がありました。

演劇教育の種類

①ドラマ教育:自分がどう感じたか?相手がどう感じたと自分が感じているかに重きを置きます。

(役や人間を理解するのに役立つことだと、筆者は思います)

②シアター教育:自分がどう感じたのかよりも、相手(観客)にどう感じさせたのかに重きを置きます。感じていることは関係ない。

(表現すること、伝えることに役立つことだと、筆者は思います)

今回はシアター教育の文脈で進んでいきます。

つまり、自分がリスペクトを持っていることではなく、相手が「リスペクトを持ってくれているな」と感じてもらう行動は何から始まるでしょうか。

「それは見ることから始まると思います」

同じ挨拶をしたとしても、目を見て挨拶しているのと視線をそらして声だけで挨拶しているのでは、全く印象が違います。

相手の話を途中で遮らず、ちゃんと相手を見ること。それは相手の時間を尊重することに繋がる。そこからリスペクトは始まるのです。

この2つの意識を持ってワークショップを進めることを確認しました。

そこから全員の自己紹介が始まります。

リスペクトの話を通じて自己紹介の相手を見る目が少し変わるのが少し面白いです。

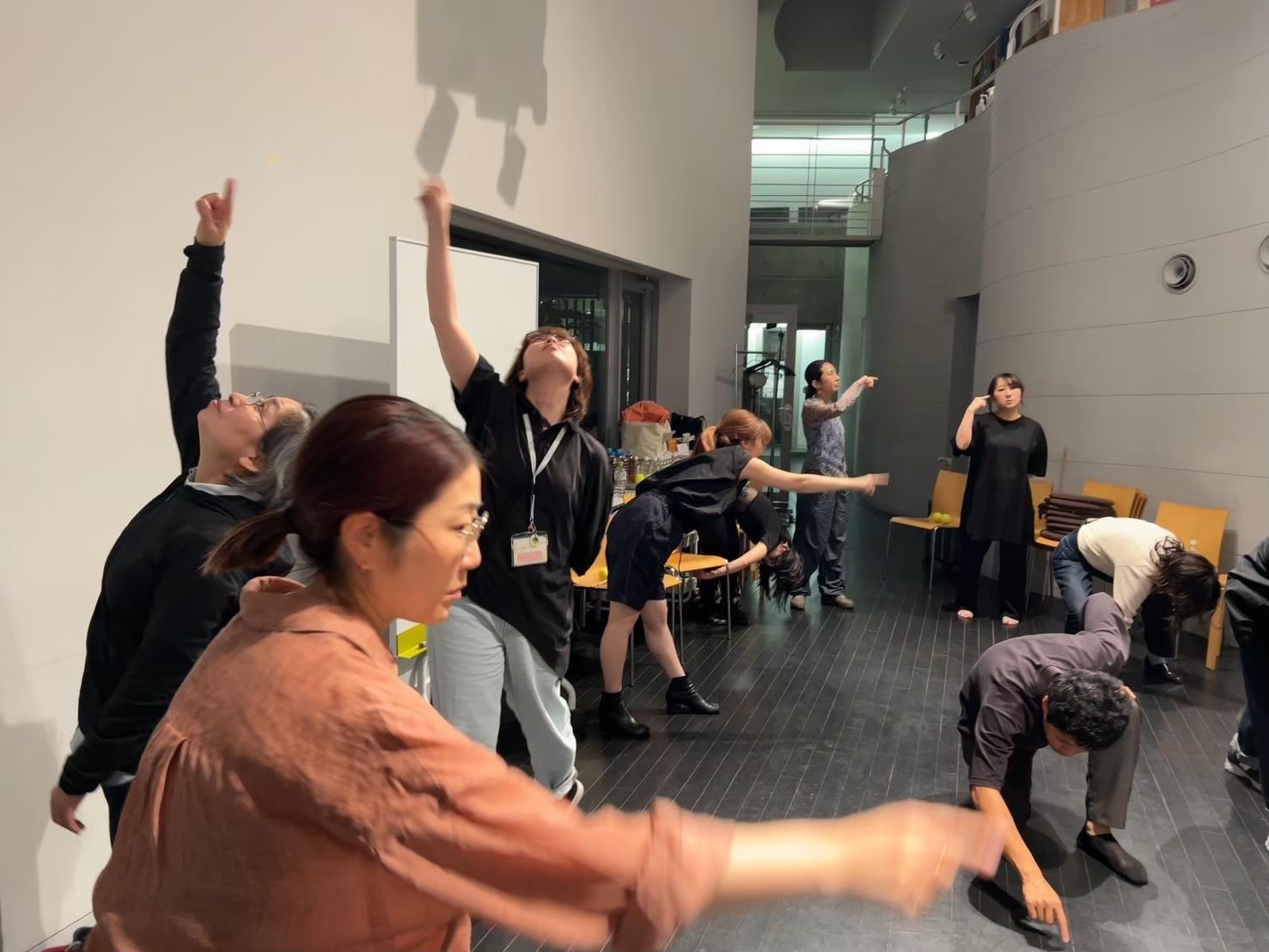

身体を動かすワークに突入

一通り演劇の歴史や背景を教えてもらったり、それぞれ自己紹介をしてから、身体を動かすワークに入っていきました。

自分の身体を動かすワーク

レゴさんの指示と真似をしながらいろんな動きに挑戦しました。

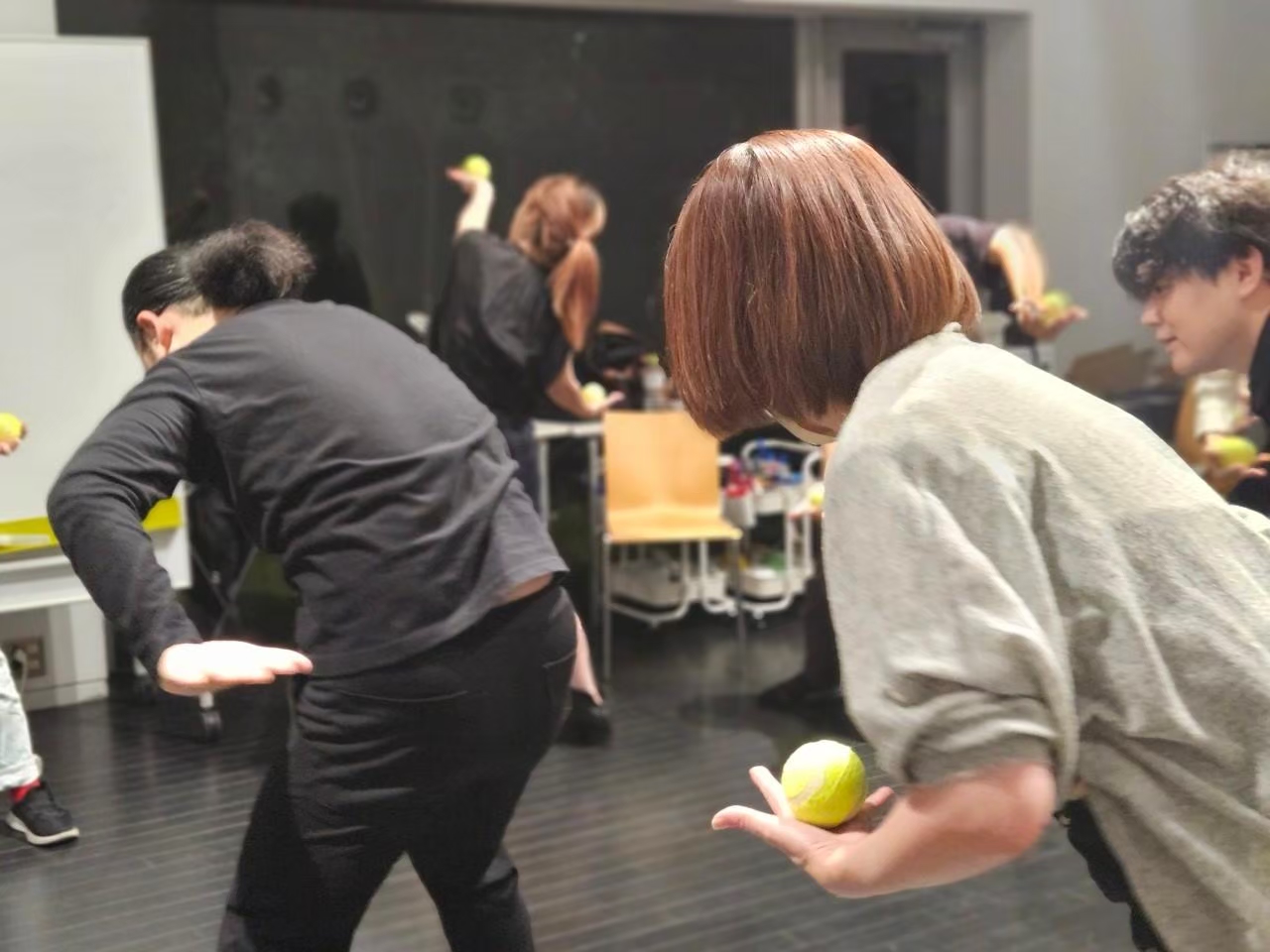

言葉にするのはとても難しいですが、頭の上で手を交差させて左右の腕を前後ろ逆に回し続けたり、手のひらを常に上に向けながら肘を起点に左右上下に回し続けたり、それをテニスボールを手に乗せた状態でやってみたり。

やってみると、なんと難しいことでしょう。各所で悲鳴が上がります。自分の体はこんなにもいうことをきかないことにびっくりします。こう動かそうと思った通りに本当に動かせているのか。表現したいと思った身体の形を本当に再現できているのか。意図通りに身体を動かすためには、トレーニングが必要だということがわかります。

トレーニングについてもコメントがありました。

「全力で取り組みましょう」

ワークの時に「え〜むずかしい〜」と隣の人と笑いながらそれなりにやってみることもできますが、全力で取り組まなければどこがどう難しいのかを感じることも試行錯誤することもできません。

そして自分がどう取り組むのかは自分次第なのです。

棒を使ったワーク

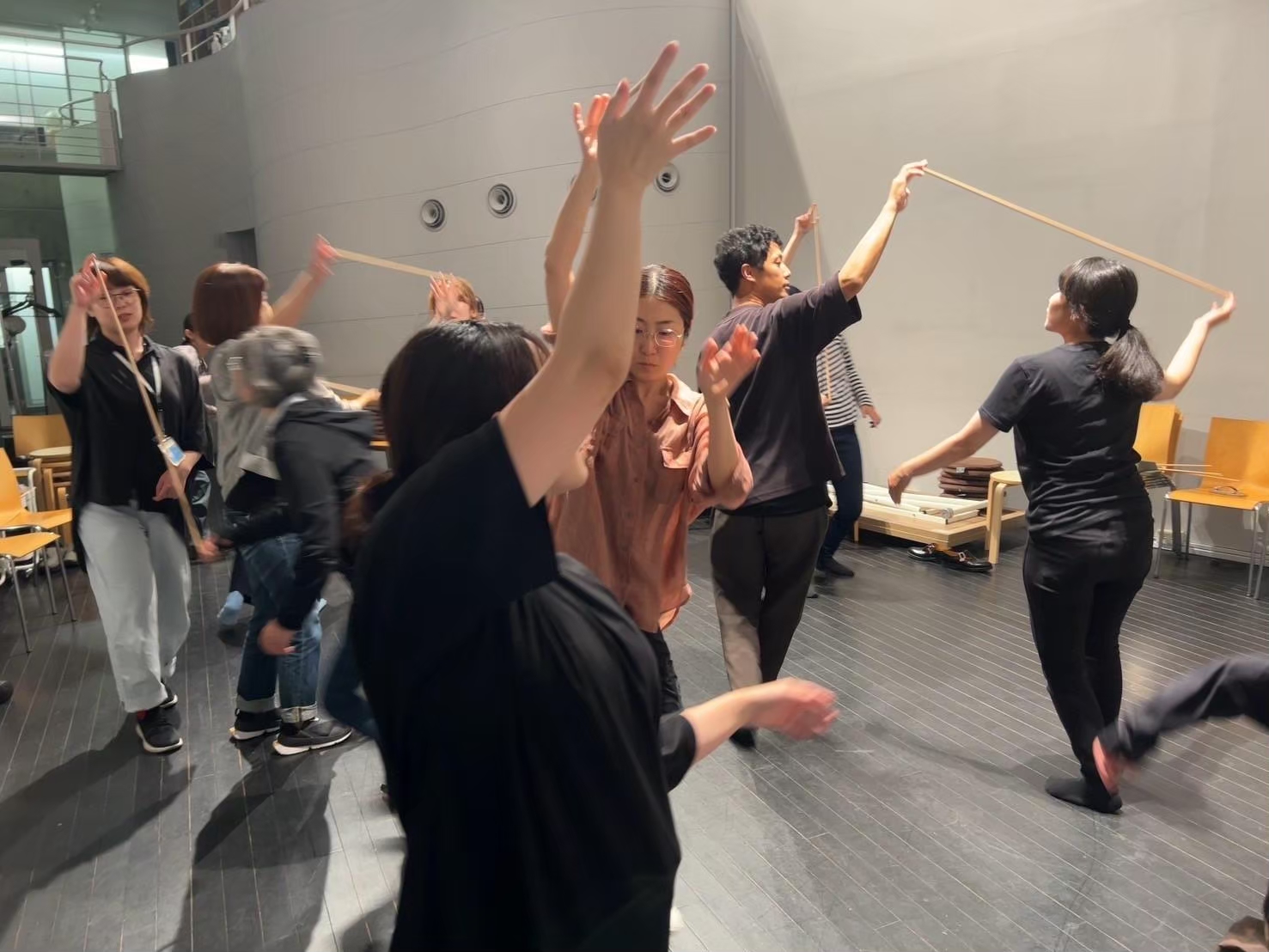

次は棒を使ったワークです。

まずは一人で棒のバランスをとって動きます。

棒が落ちた時に、様々な反応が生まれます。

その中には不機嫌な反応もでてきたりする。

ですが、棒にどれだけ不機嫌な反応をしたとしても棒のバランスはとれません。

不機嫌な反応は棒のバランスをとることに対して何も機能していない。効果的な対応を求められるのです。

続いて二人組のバランスワークが始まりました。

そのとき、アイコンタクトを続けるようサイドコーチが入りました。

バランスを崩して棒が落ちても棒を見ながら拾わないように。

棒を見てしまうと、周りの人も棒に目を向けてしまいます。見せたいのは動いている私たちなのに観客の意識が棒に向いてしまう。しかし、落とした後も2人で目線を合わせ続けることで観客の視点は2人から離れず、2人の中で続いているドラマを見てくれます。

棒を通じて2人が繋がることを体感し始めた頃、レゴさんが徐々に棒を回収し始めました。最初は棒が透明になったと思って続け、徐々に棒の存在も無くしながら2人で繋がりを維持して動いていきます。

私のペアは、近づいたら離れ、離れたら近づき、触れるかと思ったらすれ違っていく。まるで互いに駆け引きをしているような時間を過ごしました。

言葉もなく、棒もなく、でも2人が繋がって影響を与え合っている。観客として見ていた人は、そこから恋愛関係や友情や裏切りを勝手に感じとります。演劇とはこのやりとりを見ているのだと思いました。

動きってなんだろうを考えるワーク

コンセントさんの馴染み深い「光」という漢字を空中に書きます。

「さて、どこにどれくらいの大きさでどんなリズムで書きましたか?」

動きの最小単位にスペースとリズムとタイミングの要素があることを空間に文字を書くワークの中で伝えられていきます。

光という文字を書く時、前だけでなく後ろにも足の下にも遠くにも近くにも書けます(向き)。とても大きく書いたり米粒に書くようにしたり身体全体を使ってもできます(大きさ)リズムをつけたり、タイミングをずらしながら書くこともできますね。

確かに、さして考えずに、顔の前に手のひらくらいのサイズで書いている自分がいました。でもよく考えると、もっともっとたくさんのバリエーションの中で表現することができます。

これは、誰かに演出をつける時も役立つとのこと。

例えば、

「情熱的なセリフで」という指示をしても、演者はわかりません。でも「大股で歩きながらセリフを言って」はわかります。

「もっと怒ってください」はわかりません。「机を叩いてから言って」はわかります。

演出家が演者に指示する時、CMなど動画を作る時にカメラマンが出演者に指示する時も、測れるもので語ることで伝わったり、動くことができるのです。

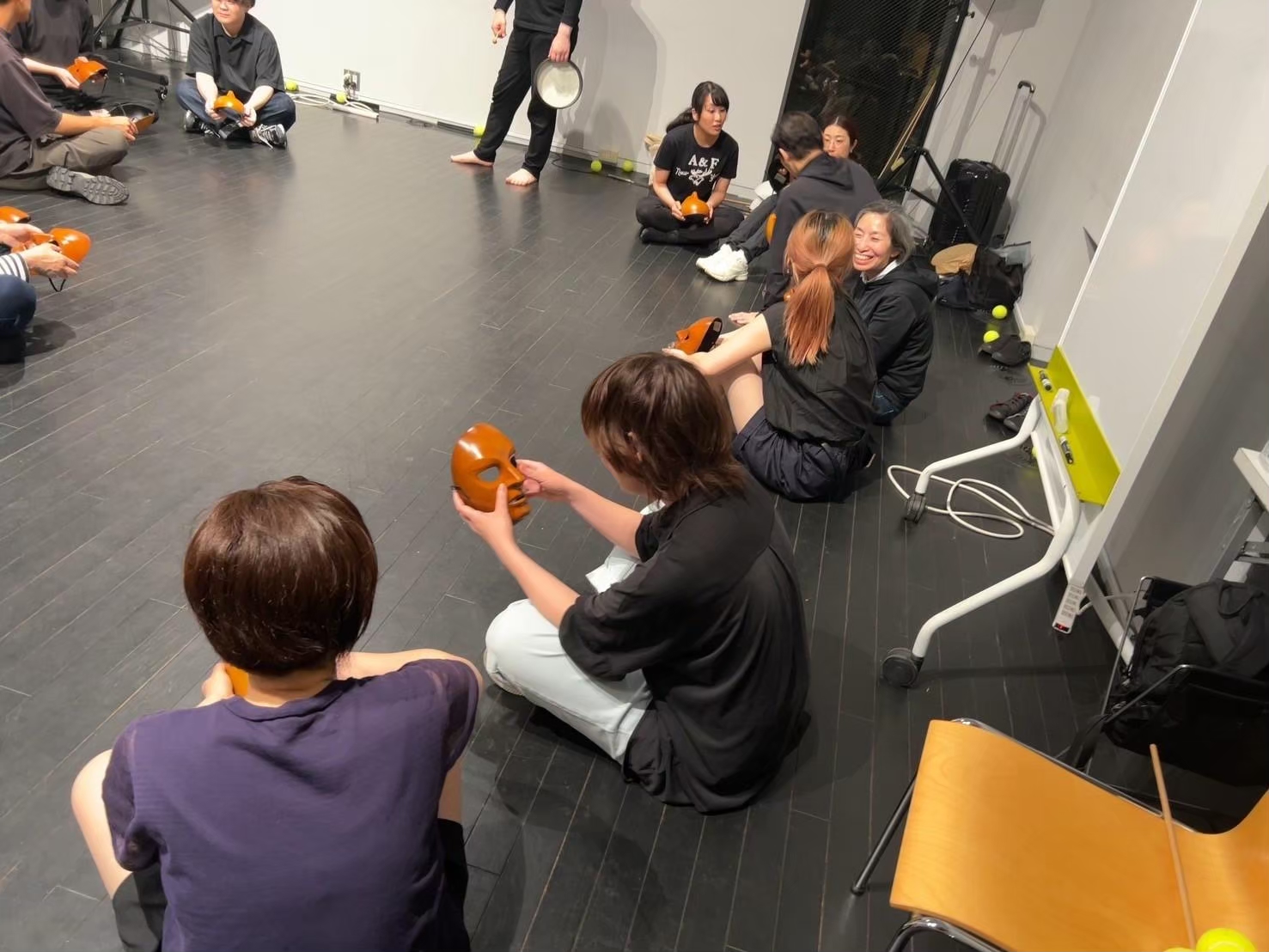

ニュートラルマスク

本ワークショップの目玉、マスクに入っていきます。

今回やる予定のニュートラルマスク以外にも、レゴさんが持っている全ての種類のマスクを持ってきてくれました。

持ってきていただいたマスクは

①ニュートラルマスク

②ラーバルマスク

③キャラクターフルマスク

④キャラクターハーフマスク

⑤コメディアデラルテ

⑥クラウンノーズ

ニュートラルマスクはこれらのマスクの中でも特殊で役者の練習用だけでしか使わないマスクとのこと。フランスのルコック国際演劇学校で初期の頃に扱うマスクだそうです。

「ニュートラルマスクとそれ以外のマスクではどんな違いがありますか?」

様々なマスクがあることでマスクの違いが色々と見えてきます。

生み出したのはジャック・コポーという劇作家、演出家です。

俳優が眉間にシワを寄せて悩み続けることに不満を持っていたコポーがある日、洗濯中の奥さんにそのことを相談しました。

洗濯中の奥さんに「洗濯機で俳優の顔を洗ってやれば皺もとれるんじゃない?」「それでもだめなら枕でも顔に押し付けてやれば?」と言ったそうです。

そんな奥さんの言葉から着想を得てニュートラルマスクが生まれたとのこと。

眉間のしわも、表情も全部封じ込めて、身体が伝えることを探求できるようにしたってことなのかなと思いました。面白い!

マスクのルールは色々あるけれど・・・

「丁寧に扱いましょう」

これは、高いものだからとか、壊されたら嫌だからという理由ではありません。

道具でも何でもどう扱うのかで、そのものから受け取るものが変わります。

大事にするから大事なものになり、大事にするからそれを使う時間や経験が価値あるものになるのです。

良い俳優になる訓練としてベラ・レーヌ・システムの岡田正子先生は「毎朝一杯のお茶を丁寧に飲むことから初めてみたら」と言っていたそうです。

実際につけて歩いてみる

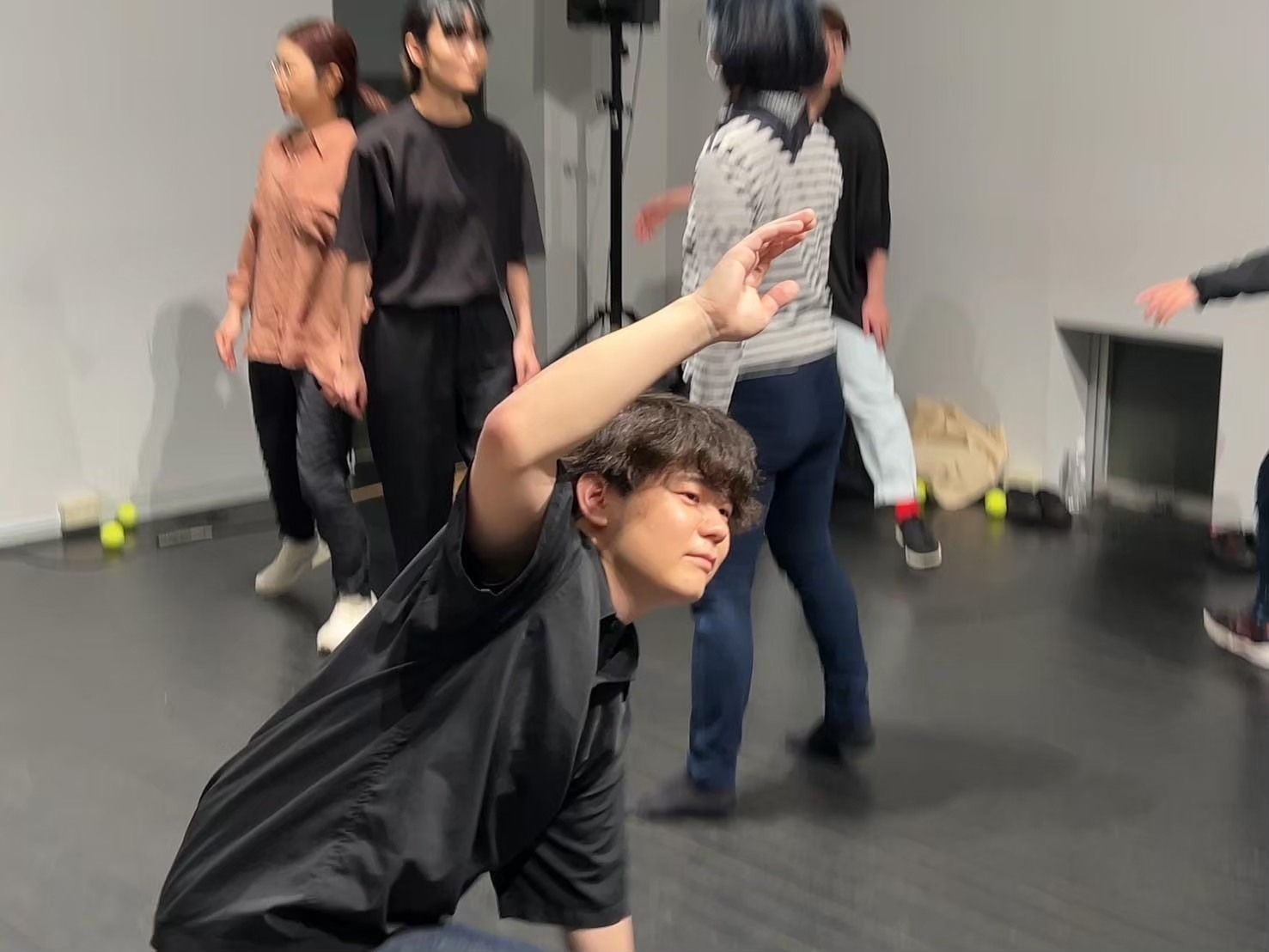

マスクをつけて、会場を1人で歩いてみます。

そのマスクが自分に何をさせるのか、どんな気持ちにさせるのかを味わってみます。

初めてマスクをつける体験は、今日が最初で最後。次につける時は、「2回目につける時」です。

たしかに、と思いました。

この1回を味わって、大切に、丁寧に体験します。

私は、背筋を伸ばしてゆっくり歩くことを求められた気がします。正直、マスクをつけている自分の顔や姿は鏡などでじっくり見たわけではありません。それなのに、自分の動きに少なくない影響があったことが不思議でたまりませんでした。

そのあとはペアになって、どんな気持ちになったのか話し合いました。

「それはおかしいよ」はなしです。その人が感じたことは感じたことなので、全て正解です。

ワーク1:振り向く

後ろ向きに立つ→振り向いて観客を見渡す→また後ろ向きに戻る

非常にシンプルでなんの変哲もない動き。

この動作を、一番効率的な形でやってみる。

これがなかなかできません。

私たちには過去があり、癖がたくさんあります。効率的な動きをやろうとした時に、どうしても癖がこぼれ落ちてくる。この癖が様々なことを見ている人に語り掛けてくるのです。

二人組で実践し、フィードバックする

ゆっくり振り向くと「だるいな〜」というセリフが聞こえてきます。

肩が左右どちらか下がっていると、気が引けている様を感じます。

どの瞬間にどんなモーメントがあるのか。

それを見てどう感じたのかを見取り、フィードバックしていきます。

「顔が後からついてくる感じで、キザっぽくみえた」

「ゆっくり振り向いてて、恐る恐る入ってきた感じがあった」

「全体的に早くて、テキパキした、キャリアウーマンみたいな印象だった」

それぞれのペアで、お互いの印象を見て伝え合っていきました。

省エネと効率的の違い

「効率的に歩いてください」と言われると、ゆっくりと重心を落としてだるそうに歩く人がいます。これは効率的ではありません。ある程度スピードがあった方が、エネルギーを効率的に使うことができる。ゆっくりすぎると逆にエネルギーを使ってしまうのです。

舞台上のリラックスとは

よく「リラックスしてやって」と言われることがあります。このリラックスは、日常と舞台ではニュアンスが変わってきます。舞台でいうリラックスとは、「準備ができていること」です。何があっても対応できるように、余計な力が入ってない、どちらに傾くわけでもない。でも、力を抜いて堕落しているわけでもない状態です。

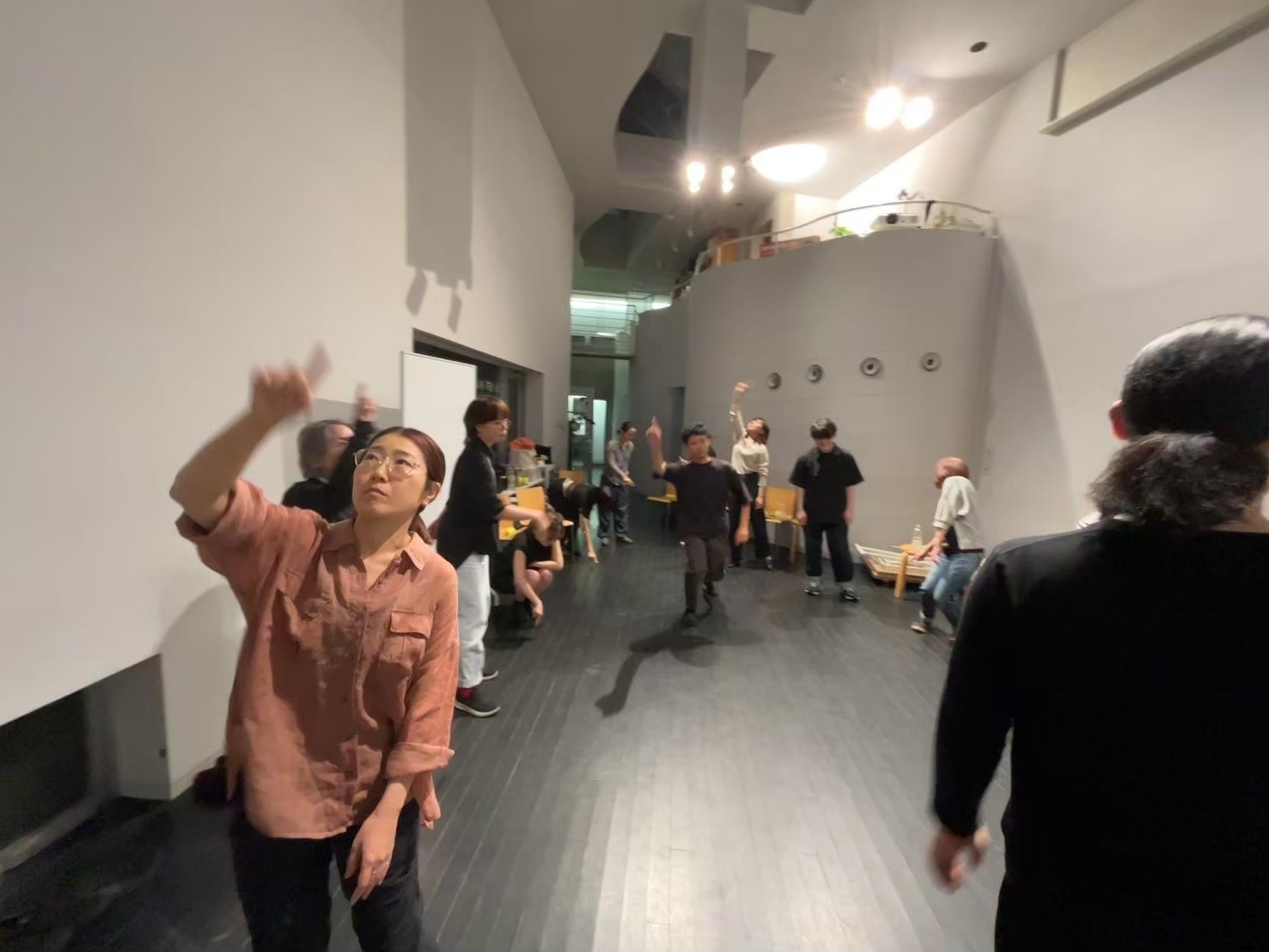

ワーク2:「目覚め」

砂浜でニュートラルマスクが寝ています。太陽と共に起きて立ち上がってください。はじめての目覚めです。

非常に、非常に混乱しました。

眠るとはなんですか?

眠るのと死んでいるのと違いはどう付けますか?

ニュートラルマスクには過去がありません。

仕事に行かないとと思いながら目覚めるのではなく、ただ目覚める。

ここまで自分の行動について、いちいち考えたことなんかなかったなと思いました。でも、それに対して、「こうしたらどうだろうか」「寝るとはなんだろうか」と、問いを立て続けて取り組んでほしいと、レゴさんからコメントをもらい、挑戦し続けました。

まとめ

ルコック国際演劇学校は、演劇初心者ではなくすでに演劇に取り組んでいる俳優たちの学校だそうです。その初期のワークであるニュートラルマスクはとても興味深い時間でした。

レゴさんの「どう見えたか?」のコメントは的確で言われると確かにと思うようなことがたくさんありました。これは才能ではないとレゴさんは言います。

たくさん見て、見たものを言葉にすることを何度も続けてきただけです。最初にもありましたがよく見ましょう。見て学ぶことを繰り返すことでより深く見ることができるようになってくる。

レゴさんも言っていましたが、これらはきっと仕事でも活きるはずです。クライアントの動きが私たちに何を伝えているのかがわかることはとても助けになると思いました。

だからといって四角四面になっても仕方がない。

演劇は遊びです。

子どもは真剣に遊びます。演劇も、そうやって真剣に遊んで欲しい。困難がやってくることもあります。でもその困難をどう楽しむのか、そのヒントが演劇にたくさん詰まっていると思います。演劇の悦びを忘れたガチ勢ではなく、真剣に楽しむエンジョイ勢になってくれたら嬉しく思います。

ということで、コンセント様への演劇研修が終わりました。

テーマをニュートラルマスクと置きつつ、演劇の基礎から歴史まで濃密にシェアしていただき、ほくほく、頭が沸騰した状態で終わりを迎え、とても幸せでした。

今後も継続的に関わっていくことができれば幸いです!

▼レゴさんへの研修のご依頼はこちらから

→ 劇的コミュニケーション研修:レゴさんが主宰する劇団clowncrownホームページ内

コメント

コメント機能がないので、お問い合わせフォームやTwitterからコメントください。

お問い合わせフォーム

LINE

サービス内容や記事の更新について通知します(週に一度ぐらいの頻度です)。 ご登録よろしくお願いします。